Библиография

- 1961 — «Деревенька моя лесная»

- 1963 – «Знойное лето»

- 1964 – «Речные излуки»

- 1966 – «Привычное дело»

- 1968 – «Плотницкие рассказы»

- 1969 – «Бухтины вологодские»

- 1972-1987 – «Кануны»

- 1978 – «Бессмертный кощей»

- 1982 – «Лад. Очерки о народной эстетике»

- 1986 – «Все впереди»

- 1989-1991 – «Год великого перелома»

- 2000 – «Повседневная жизнь русского Севера»

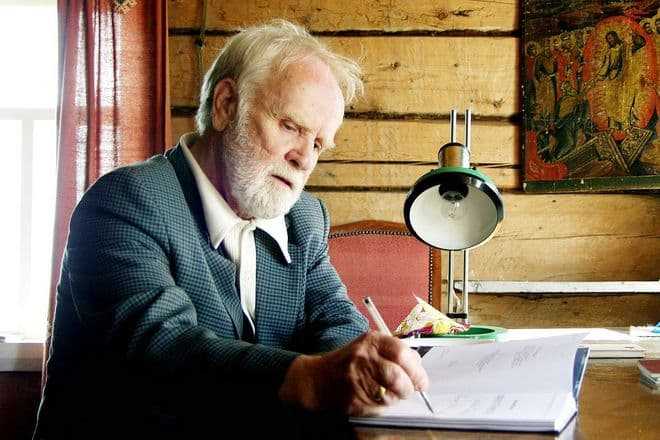

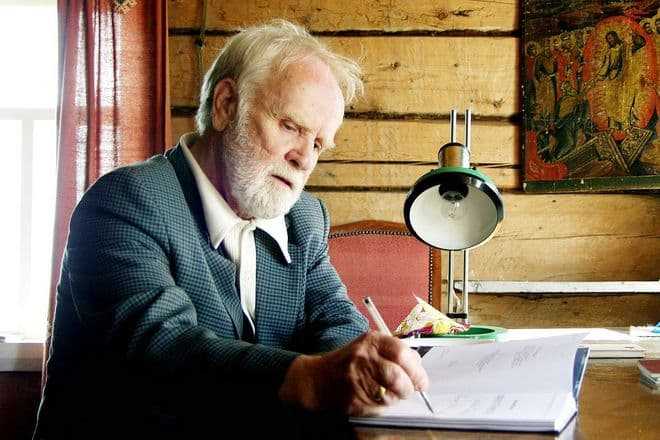

Сегодня литературные произведения русского писателя Василия Белова довольно широко известны. Они привлекают своей простотой, натуралистичностью и спокойствием. В школьную программу входит изучение нескольких книг, которые написал Василий Иванович Белов. Биография для детей включает основные факты из жизни писателя и события, которые имели определяющее значение для формирования его личности.

Из раздумий о русском народе[править | править код]

Василий Иванович в памятной беседе /с В.Бондаренко/ со мной сформулировал: “Что есть главное в русской душе? Совестливость. И религиозность. Христианство — это и есть совестливость… Прежде всего, нам надо жить. Значит, противостоять дурному. Почему не можем мы побороться за семью? Или за русских, нынче разбросанных по всем независимым республикам, лишённых всяческих прав?

Ты должен нести свой крест в жизни, какой бы она ни была. В любых условиях… Сегодня как губили русский народ — так и губят. И проснётся ли русский народ от спячки своей — не знаю. Но мы обязаны будить. Я только этим и занимаюсь все годы. Всей прозой своей.

…Я желаю русскому народу победить. Я не думаю, что возможно какое-то восстание. Если бы было возможно, то уже и случилось бы. Все данные к тому, чтобы восставать народу, есть. Но поскольку мы — христиане, мы соблюдаем христианскую этику. Если придёт война на Россию, я и в свои семьдесят лет пойду на войну. И, как мой отец, погибну, может быть. Я молюсь за Россию каждый вечер и за свой русский народ, за родных и близких. Молюсь за спасение русских людей…

История России продолжается и сегодня. И литература наша русская продолжается. И нам надо делать сообща наше русское дело» (http://zavtra.ru/blogs/slovo_o_belove).

«А любимый мой художник — Честняков», — говорил Белов(https://vologda.bezformata.com/listnews/hudozhnik-chestnyakov-proekt-belovskij/80230465/).

См.также

«Слово к Москве» (1996)

«Бесстыдство» (1998)

Историческая ценность работ Белова

Немалую известность писатель приобрел в качестве автора этнографических очерков, многие из которых стали основой для написания его популярных трудов («Лад»).

Он был задуман как сборник новелл о быте и эстетике крестьян Севера. Основной темой повествования здесь становятся традиционная культура, народный фольклор, быт и художественные промыслы деревень России, которые расположены в северных областях.

На протяжении всей своей жизни писатель занимался сбором устных рассказов, бывальщин, песен, пословиц, предметов материальной культуры. Он долгие дни проводил в архивах, изучая находящиеся в них этнографические материалы. Большое количество информации Белов получил от своей матери.

Таким образом, написанные им очерки следует воспринимать, в первую очередь, как авторские исследования, и только потом — в качестве художественных произведений. Современная этнография, занимающаяся изучением русского Севера, многое обрела благодаря такому ценному источнику, как произведения писателя.

Дальнейшая литературная деятельность

Курьер

Федя возил почту третий год. Зимой в санях, летом в седле. Слева к седлу он приторачивал почтовую сумку с письмами и газетами, справа торчала какая-нибудь посылка. Что говорить, не очень-то надежный был почтальон! Иногда он отдавал письмо соседу, сосед передавал другому соседу. И письмо долго ходило по рукам, попадая куда нужно месяца через два. Не зря дедко Остахов, который жил на отшибе, в конце деревни, называл Федю «кульером».

Зато газеты и переводы Федя развозил очень тщательно. Верный сам знал, к какому дому нужно сворачивать. Федя, не слезая с седла, совал газету в скобу ворот и ехал дальше. Он частенько боялся слезать, потому что залезть обратно в седло иногда просто не мог. В седле же он сидел даже в такие дни очень прочно. Федя рассказывал: «Один раз ехал да кепку с головы обронил. Ох, думаю, не буду слезать, завтра все равно обратно поеду. На другой день гляжу: кепочка-то лежит. Никуда не девалась».

Все же однажды Верный притопал с почты без почтальона. Сумка, притороченная к седлу, держалась крепко, и Верный на всем пути во всех деревнях ни разу не ошибся. Он по очереди подходил ко всем домам, в которых выписывали газеты. Люди, которые были дома, выходили и брали из сумки нужную газету. Верный зашел даже к дедку Остахову – тот выписывал «Сельскую жизнь». Конь встал у остаховского крылечка и постоял ровно столько, сколько стоял всегда. Однако дедко Остахов не посмел без спросу взять из сумки газету. Верный постоял у крыльца и пошел дальше, а дедко глядел и качал головой, глядел и качал:

– До чего наука дошла!

Федя пришел домой только через два дня.

С почтальонов его сразу сняли и поставили в кладовщики. На Верном же стали возить с фермы навоз, но все равно еще долго Федю называли курьером.

Было хорошо заметно что вороны жили по деревням определенными группами

Мы с Федей долго охотились за бесстыжей воровкой: она была хитра и коварна. Наконец Федя все же укокал ее из моего ружья. Но было уже поздно. У Феди остался всего один цыпленок. Правда, к этому времени он изрядно подрос. И стало понятно любому, даже дураку, что это петух.

Так неудачно завершилась попытка Феди увеличить куриное поголовье.

Федя взял убитую им ворону и привязал ее за лапу к длинному тонкому шесту. Шест воткнул в грядку.

На огороде росла картошка, от цыплят осталось лишь горькое воспоминание. Для чего было пугать ворон? Наверное, Федя сделал это, чтобы как-нибудь отомстить противному вороньему племени.

В самом деле, до чего же они хитры и неуязвимы! Я не раз дивился проницательному нахальству ворон. Они, как бы шутя, не однажды надували меня.

Несомненно, эти умные птицы делили, так сказать, сферу своего влияния. В каждой деревне жила определенная группа. По способу пропитания их вполне можно отнести к домашней живности, как, например, голубей или кур. Но ведь куры не расклевывают у голубей яиц, а голуби не воруют у кур цыплят. Вороны же, пользуясь всеми преимуществами существования вблизи человеческого жилья, иногда просто вредят.

Свежий пример — воровство цыплят.

Было хорошо заметно, что вороны жили по деревням определенными группами.

Если в нашу деревню прилетали вороны из другого населенного пункта, местные поднимали гвалт. Чужаки с шумом выпроваживались. Это, впрочем, отнюдь не мешало в ненастные дни всем воронам объединяться в одну общую стаю. Вообще же эти странные птицы недолюбливали друг друга и частенько клевались между собой. Нередко одна у другой прямо из-под носа тащила добычу.

Вороны прекрасно разбираются, что к чему. У Феди на чердаке я нашел точный деревянный макет винтовки. (Федя в годы войны руководил местным всевобучем.) Когда я выходил с настоящим ружьем, вороны, после двукратного предупреждающего крика одной из них, улетали далеко в поле. Для опыта я взял как-то Федин макет и вышел на улицу. Ни одна их них даже не подумала улететь! Я дважды повторил этот опыт и окончательно убедился: самая хитрая и умная птица в деревне — это ворона. Еще я заметил, что маленьких, не способных бросать камни детей вороны никогда не боялись.

Дальнейшая литературная деятельность

60-е годы были ознаменованы для писателя выходом нескольких произведений: «Весна», «На Росстанном холме» и «За тремя волоками», а также повесть, принесшая ему популярность, — «Привычное дело». В течение следующего десятилетия из-под пера Василия Белова выходит несколько повестей, составивших цикл. Русский писатель Белов Василий Иванович назвал его «Воспитанием по доктору Споку». Основной идеей повестей стало бескомпромиссное противопоставление городского и деревенского жизненных укладов. Писатель занял позицию, с которой критиковал обычаи и нравы городской жизни, называя ее неестественной. Тема крестьянского быта и деревенской жизни продолжается в книгах, которые выходят в свет в 80-х годах. В сборнике «Лад. Очерки о народной эстетике» каждое из коротких эссе повествует о жизни простых людей в деревнях. Биография и личность Василия Ивановича Белова теснейшим образом связанными с народом, ведь писатель воспел восприятие крестьянами перемен разных времен года, их повседневные занятия и обычаи, а также гармонию сельской жизни в целом.

Иван Соколов-Микитов

имою я возвращался с охоты. Положив на плечо лыжи, я шёл по накатанной снежной дороге. Из школы, стоявшей на краю деревеньки, выбегали после занятий ребята. Шумной толпою, с сумками в руках, они шли серединой деревенской широкой улицы. Я шёл следом, прислушиваясь к весёлым разговорам. На середине деревни, у колодца, ребята остановились.

Задрав головы, они стали смотреть на вершины высоких берёз, где сидели вороны. Кто-то снял шапку и стал махать ею над головой.

И вдруг одна из сидевших на вершине берёзы ворон, взмахнув крыльями, стала тихо спускаться, села на плечо мальчика, махавшего шапкой. Достав из сумок кусочки хлеба, ребята обступили мальчика и стали кормить ворону. Оставшиеся на берёзе вороны, наклонив головы, с удивлением смотрели на свою смелую товарку. С таким же удивлением смотрел и я на всё это. Подойдя, я стал расспрашивать. И вот что я узнал.

Минувшим летом Коля подобрал в лесу выпавшего из гнезда плохо летавшего воронёнка, принёс его домой. В сенях избы он устроил из палок небольшую загородку для воронёнка и стал его кормить. Воронёнок очень скоро привык к Коле, хорошо его узнавал, и всякий раз, когда Коля подходил к своему питомцу, тот радостно каркал и махал крыльями. Когда воронёнок подрос, Коля стал выпускать его на волю. Воронёнок неизменно к нему возвращался. Он влетал в открытое окно дома, съедал приготовленное для него угощение. Осенью воронёнок присоединился к другим воронам, но каждый раз, стоило только ему увидеть на улице Колю, слетал с дерева и, к великому удивлению других ворон, садился на его плечо. О воронах принято говорить как о глупых и недогадливых птицах. Нерасторопных зевак часто называют воронами. «Проворонил!», «Экая ты ворона!» — говорят иной раз рассеянному человеку. Такое мнение о воронах не совсем справедливо. Очень возможно, что причиною насмешливого отношения к воронам является их неуклюжесть и неловкий полёт. Посмотрите, как в ненастный день неловко, боком летают по ветру вороны. В холодные, осенние, дождливые дни вороны кажутся нам смешными. Но ошибается тот, кто думает, что вороны — неловкие простофили. Вороны нередко похищают у зазевавшихся наседок маленьких неоперившихся цыплят, разоряют птичьи гнёзда, убивают и поедают маленьких лесных животных, нападают даже на зайцев.

Однажды летом, бродя за грибами, я увидел нескольких ворон, преследовавших большого зайца. Со злым карканьем они взлетали и падали над спиной убегавшего от них русака. Спасаясь, заяц повёртывался иной раз на спину, отбиваясь от нападавших сильными ногами. По-видимому, русак притаился на дневной лёжке, а вороны заметили его и пытались с ним разделаться.

Свои гнёзда вороны строят обычно в лесу, подальше от человечьего жилья. Когда подрастут и начнут летать воронята-птенцы, вороны возвращаются к людным селениям.

Некрасивый вороний голос способен выразить самые разнообразные оттенки: внезапный испуг, тревогу, предупреждение, удовлетворение сытным обедом. По вороньему карканью опытные люди угадывают близкую перемену погоды.

Вряд ли кто знает, что вороны умеют считать.

А между тем это так.

Возле одной мусорной ямы стоял небольшой сарайчик с дровами. Кормившиеся на яме вороны каждый раз взлетали на деревья, когда в сарайчик входил человек. Они не спускались к яме, пока человек оставался в сарайчике.

Чтобы испытать смекалку ворон, в сарайчик вошли два человека. Выждав некоторое время, один из них вышел. Вороны не слетали с дерева до тех пор, пока не вышел второй.

На следующий день в сарайчик один за другим вошли четыре человека. Вышел один; обождав некоторое время, вышел другой. Вороны оставались на дереве. Только когда из сарайчика вышел третий, вороны слетели кормиться на мусорную яму. Четвёртого, оставшегося в сарае человека они не досчитали.

Этот не раз повторенный опыт доказывал, что вороны умеют считать только до трёх. Дальше считать они не умеют.

Заплаткин

Был у Феди кот по кличке Заплаткин. Федя рассказал мне историю его происхождения. Года два назад кошка окотилась под печкой, тайно от Феди. Федя взял клюку и начал по одному выгребать потомство, намереваясь всех утопить. «Только выволоку, — рассказывал он, — а матка его за шкирку и обратно. Так и не мог сосчитать». Когда малыши подросли, они начали сами выбегать из-под печи, чтобы поиграть на полу. Но и тогда Федя не мог углядеть, сколько их, то ли пять, то ли четыре. Таких веселых не захотелось Феде губить. Он, по мере спроса, по одному отдавал их нуждающимся. Всех отправил по разным бригадам, остался один, весь пестрый, словно в заплатках. Федя прозвал его Заплатанным и оставил себе.Заплаткин вырос, от матери совсем отступился и очень подружился с Валдаем. Бывало, Федя правится с озера, его еще далеко в поле встречает Заплаткин. Мяучит и просит рыбку. Федя садился на кочку и давал Заплаткину маленькую сорожку. Кот не спеша съедал сорожку, и оба шли домой. Валдай шумно догонял их уже у самого дома.Порой Заплаткин до крови дрался с другими котами (например, с Лидииным Рыжком, о котором я уже говорил). Правое ухо у Заплаткина было разорвано в такой драке, да так и зажило. Оно похоже было на кошелек. Около глаза имелся изрядный шрам. После очередной потасовки Федя стыдил кота:— Опять поддался? Ох ты! Ворона! Столька нет, дак и не берись, не втягивайся.Смущенный Заплаткин жмурился и по очереди прижимал свои драные уши

Он словно бы отмахивался: мол, и так тяжело, а тут еще читают нотацию.Как-то я ходил на реку, смотрю, в густой огородной траве осторожно крадется Заплаткин. Он даже не обратил на меня внимания, нашел какую-то травку и лениво начал ее жевать

«Заболел, — сразу подумал я. — Лекарство ищет». И я не ошибся, кот действительно захворал. На другой день я зашел к Феде по какому-то делу и вижу: Федя держит кота в коленях и сует ему что-то в рот, приговаривая: «Ну, батюшко, давай, давай бери». — «Чем ты его потчуешь?» — спросил я. «Да вот, слабительное, — отвечал Федя. — Не берет, выплевывает. Может, аспирином попробовать?» Федя развернул другое лекарство. Он разломил пополам таблетку аспирина и сунул Заплаткину в пасть. Кот вырвался и убежал в коридор. Его начало там рвать.Вскоре бедный Заплаткин ушел куда-то из дому и больше не появился. Его нашли мертвым далеко от деревни, в поле. Один Валдай жалел своего друга и не однажды начинал выть, видимо вспоминая кота. Но и Валдай скоро успокоился. Что делать? Заплаткина было уже не вернуть.

Зайцы

В этой деревне жило два мальчика — маленький и большой. Не буду называть их по именам и фамилиям. Им это совсем ни к чему, да и рассказы эти не о людях, а о животных.Мальчики были как мальчики, они ежедневно занимались своими делами. То врозь, то вместе бегали на речку, катали по дороге какие-то громадные чугунные шестеренки, Ходили собирать щавель. Мало ли дел? Со мной они почему-то стеснялись разговаривать.— Ты кобылу-то разнуздал? — услышал я, проходя однажды мимо дома, где жил маленький.— Не-е, — ответил большой. — Лягается.Я видел, как маленький «разнуздал кобылу» и поставил ее в стойло. Оба начали рвать траву, чтобы накормить кобылу, которую изображал поломанный, когда-то заводной танк. Из палочек, частоколом воткнутых в лужок, была сделана загородка. Накормили, поставили и убежали.В тот день Федя принес откуда-то пару кроликов. Потерпев неудачу с цыплятами, он решил развести кроликов. Раньше он занимался этим делом, и вот опять притащил одну пару откуда-то. Сделал из досок загородку, посадил их туда и позвал ребятишек:— Идите зайцев глядеть!На улице оказался один маленький мальчик. Он подошел, заглянул:— Зайцы?— Ага, — потвердил Федя. — Вот только что за уши изловил. Вон за гумном.— А чего они едят?— Капустку. Ну, пока капустка не выросла, и травку едят.— А почему один белый, а другой не белый?— Так этот вот днем родился, а тот ночью.Федя нарвал сочной травы, бросил в загородку. «Зайцы» действительно начали жевать травинки. Это привело в восторг голопятого зрителя: сомнений не было, в загородке были живые настоящие зайцы.— Одного дам, — твердо сказал Федя. — Только скажи отцу, что надо барана взамен. Как только пригонит барана, сразу и берите.В тот же вечер от дома, где жил маленький, раздался ужасный рев: мальчик просил у отца барана.Никто не мог убедить его в том, что это не зайцы. Чтобы успокоить его, ему посулили барана на завтра. И он уснул, а утром, едва проснувшись, опять прибежал глядеть на зайцев. Уже вместе с большим.Так он и засыпал каждый день с ревом, и отец каждый раз обещал ему барана, чтобы обменять утром на зайца. А утром все начиналось сначала…Наконец, когда появился приплод, Федя сжалился не только над маленьким мальчиком, но и над большим. Однажды он вытащил за уши двух крольчат, подал ребятам:— Нате! Ежели убегут, я не отвечаю.К осени кроликов в деревне развелось столько, что их даже не считали. Они питались травой и действительно были очень похожи на зайцев.

Литература

Творческая биография будущего знаменитого писателя стартовала во времена службы в армии. Василий Белов сочинил первые стихи из цикла «На страже Родины», которые опубликовала газета Ленинского военного округа. Дебютной изданной книгой стал поэтический сборник «Деревенька моя лесная», которая увидела свет в 1961 году. Однако поэта из мужчины не вышло, его ждала блестящая судьба прозаика, умеющего правдиво и проникновенно писать о деревне.

Писатель Василий Белов

Начинал писатель с рассказов. Первое произведение в прозе читатели получили в том же 1961 году, была опубликована повесть «Деревня Бердяйка». Вдохновение и бесценный материал черпал с малой родины: Белов поселился в Вологде, а Тимониху превратил в подобие дачи, где проводил много времени.

Заплаткин

Был у Феди кот по кличке Заплаткин. Федя рассказал мне историю его происхождения. Года два назад кошка окотилась под печкой, тайно от Феди. Федя взял клюку и начал по одному выгребать потомство, намереваясь всех утопить. «Только выволоку, — рассказывал он, — а матка его за шкирку и обратно. Так и не мог сосчитать». Когда малыши подросли, они начали сами выбегать из-под печи, чтобы поиграть на полу. Но и тогда Федя не мог углядеть, сколько их, то ли пять, то ли четыре. Таких веселых не захотелось Феде губить. Он, по мере спроса, по одному отдавал их нуждающимся. Всех отправил по разным бригадам, остался один, весь пестрый, словно в заплатках. Федя прозвал его Заплатанным и оставил себе.Заплаткин вырос, от матери совсем отступился и очень подружился с Валдаем. Бывало, Федя правится с озера, его еще далеко в поле встречает Заплаткин. Мяучит и просит рыбку. Федя садился на кочку и давал Заплаткину маленькую сорожку. Кот не спеша съедал сорожку, и оба шли домой. Валдай шумно догонял их уже у самого дома.Порой Заплаткин до крови дрался с другими котами (например, с Лидииным Рыжком, о котором я уже говорил). Правое ухо у Заплаткина было разорвано в такой драке, да так и зажило. Оно похоже было на кошелек. Около глаза имелся изрядный шрам. После очередной потасовки Федя стыдил кота:— Опять поддался? Ох ты! Ворона! Столька нет, дак и не берись, не втягивайся.Смущенный Заплаткин жмурился и по очереди прижимал свои драные уши

Он словно бы отмахивался: мол, и так тяжело, а тут еще читают нотацию.Как-то я ходил на реку, смотрю, в густой огородной траве осторожно крадется Заплаткин. Он даже не обратил на меня внимания, нашел какую-то травку и лениво начал ее жевать

«Заболел, — сразу подумал я. — Лекарство ищет». И я не ошибся, кот действительно захворал. На другой день я зашел к Феде по какому-то делу и вижу: Федя держит кота в коленях и сует ему что-то в рот, приговаривая: «Ну, батюшко, давай, давай бери». — «Чем ты его потчуешь?» — спросил я. «Да вот, слабительное, — отвечал Федя. — Не берет, выплевывает. Может, аспирином попробовать?» Федя развернул другое лекарство. Он разломил пополам таблетку аспирина и сунул Заплаткину в пасть. Кот вырвался и убежал в коридор. Его начало там рвать.Вскоре бедный Заплаткин ушел куда-то из дому и больше не появился. Его нашли мертвым далеко от деревни, в поле. Один Валдай жалел своего друга и не однажды начинал выть, видимо вспоминая кота. Но и Валдай скоро успокоился. Что делать? Заплаткина было уже не вернуть.

Зайцы

В этой деревне жило два мальчика — маленький и большой. Не буду называть их по именам и фамилиям. Им это совсем ни к чему, да и рассказы эти не о людях, а о животных.Мальчики были как мальчики, они ежедневно занимались своими делами. То врозь, то вместе бегали на речку, катали по дороге какие-то громадные чугунные шестеренки, Ходили собирать щавель. Мало ли дел? Со мной они почему-то стеснялись разговаривать.— Ты кобылу-то разнуздал? — услышал я, проходя однажды мимо дома, где жил маленький.— Не-е, — ответил большой. — Лягается.Я видел, как маленький «разнуздал кобылу» и поставил ее в стойло. Оба начали рвать траву, чтобы накормить кобылу, которую изображал поломанный, когда-то заводной танк. Из палочек, частоколом воткнутых в лужок, была сделана загородка. Накормили, поставили и убежали.В тот день Федя принес откуда-то пару кроликов. Потерпев неудачу с цыплятами, он решил развести кроликов. Раньше он занимался этим делом, и вот опять притащил одну пару откуда-то. Сделал из досок загородку, посадил их туда и позвал ребятишек:— Идите зайцев глядеть!На улице оказался один маленький мальчик. Он подошел, заглянул:— Зайцы?— Ага, — потвердил Федя. — Вот только что за уши изловил. Вон за гумном.— А чего они едят?— Капустку. Ну, пока капустка не выросла, и травку едят.— А почему один белый, а другой не белый?— Так этот вот днем родился, а тот ночью.Федя нарвал сочной травы, бросил в загородку. «Зайцы» действительно начали жевать травинки. Это привело в восторг голопятого зрителя: сомнений не было, в загородке были живые настоящие зайцы.— Одного дам, — твердо сказал Федя. — Только скажи отцу, что надо барана взамен. Как только пригонит барана, сразу и берите.В тот же вечер от дома, где жил маленький, раздался ужасный рев: мальчик просил у отца барана.Никто не мог убедить его в том, что это не зайцы. Чтобы успокоить его, ему посулили барана на завтра. И он уснул, а утром, едва проснувшись, опять прибежал глядеть на зайцев. Уже вместе с большим.Так он и засыпал каждый день с ревом, и отец каждый раз обещал ему барана, чтобы обменять утром на зайца. А утром все начиналось сначала…Наконец, когда появился приплод, Федя сжалился не только над маленьким мальчиком, но и над большим. Однажды он вытащил за уши двух крольчат, подал ребятам:— Нате! Ежели убегут, я не отвечаю.К осени кроликов в деревне развелось столько, что их даже не считали. Они питались травой и действительно были очень похожи на зайцев.