III

Револьвер долго не лез из узкого кармана; потом, когда он лежал уже на столе, оказалось, что все патроны, кроме одного, провалились в маленькую прореху. Алексей Петрович снял шубу и взял было ножик, чтобы распороть карман и вынуть патроны, но опомнился, криво усмехнулся одним концом запекшихся губ и остановился.

— Зачем трудиться? Довольно и одного.

— О да, очень довольно одного этого крохотного кусочка, чтобы исчезло все и навсегда. Весь мир исчезнет: не будет ни сожалений, ни уязвленного самолюбия, ни упрека самому себе, ни людей, ненавидящих и притворяющихся добрыми и простыми, людей, которых видишь насквозь и презираешь и перед которыми все-таки притворяешься любящим и желающим добра. Не будет обмана себя и других, будет правда, вечная правда несуществования.

Он услышал свой голос; он уже не думал, а говорил вслух. И то, что он сказал, показалось ему отвратительным.

— Опять то же… Умираешь, убиваешь себя — и тут нельзя обойтись без разговоров. Для кого, перед кем рисуешься? Перед самим собою. Ах, довольно, довольно, довольно… — повторил он измученным, упавшим голосом и дрожащими руками старался открыть непослушный затвор револьвера.

Затвор послушался, наконец открылся; намазанный салом патрон вошел в отверстие барабана; курок взвелся будто сам собою. Ничто не могло помешать смерти: револьвер был образцовый, офицерский, дверь была заперта, и никто не мог войти.

— Ну-с, Алексей Петрович! — сказал он, крепко сжав рукоятку.

— А письмо? — вдруг мелькнуло в его голове. — Неужели умереть, не оставив ни строчки?

— Зачем, для кого? Ведь все исчезнет, ничего не будет: какое же мне дело…

— Так-то оно так. А все-таки напишу. Неужели не высказаться хоть один раз совершенно свободно, не стесняясь ничем, а главное — собою. Ведь это редкий, очень редкий случай, единственный.

Он положил револьвер, вынул из ящика тетрадку почтовой бумаги и, переменив несколько перьев, которые не писали, а ломались и портили бумагу, и испортив несколько листов, наконец вывел: «Петербург, 28-го ноября 187*». Потом рука сама побежала по бумаге, выводя слова и фразы, которые он и сам вряд ли понимал тогда.

Он писал, что умирает спокойно, потому что жалеть нечего: жизнь есть сплошная ложь; что люди, которых он любил, — если только он действительно любил кого-нибудь, а не притворялся перед самим собою, что любит, — не в состоянии удержать его жить, потому что «выдохлись». Да и не выдохлись, «нечему было выдыхаться», а просто потеряли для него интерес, раз он понял их. Что он понял и себя, понял, что и в нем, кроме лжи, ничего нет и не было; что если он сделал что-нибудь в своей жизни, то не из желания добра, а из тщеславия; что он не делал злых и нечестных поступков не по неимению злых качеств, а из малодушного страха перед людьми. Что тем не менее он не считает себя хуже «вас, остающихся лгать до конца дней своих», и не просит у них прощения, а умирает с презрением к людям, не меньшим, чем к самому себе. И жестокая, бессмысленная фраза сорвалась в конце письма:

«Прощайте, люди! Прощайте, кровожадные, кривляющиеся обезьяны!»

Нужно было только подписать письмо. Но когда он кончил писать, он почувствовал, что ему жарко; кровь прихлынула к голове и застучала в вспотевших висках. И забыв о револьвере и о том, что, избавившись от жизни, он избавится и от жара, он встал, подошел к окну и отпер форточку. Дымящаяся морозная струя пахнула на него. Снег перестал идти, небо было чисто; на другой стороне улицы ослепительно белый сад, окутанный инеем, сверкал под лунным светом. Несколько звезд смотрело из далекого чистого неба, одна из них была ярче всех и горела красноватым сиянием…

— Арктур, — прошептал Алексей Петрович. — Сколько лет я не видал этого Арктура? Еще в гимназии, когда учился…

Ему не хотелось отвести глаз от звезды. Кто-то быстро прошел по улице, сильно стуча озябшими ногами по плитам панели и ежась в холодном пальто; карета провизжала колесами по подмерзшему снегу; проехал извозчик с толстым барином, а Алексей Петрович все стоял, как застывший.

— Нужно же! — сказал он себе наконец.

Он пошел к столу. От окна до стола было всего две сажени, но ему казалось, что он шел очень долго. Когда, подойдя, он уже взял револьвер, в открытое окно раздался далекий, но ясный, дрожащий звук колокола.

— Колокол! — сказал Алексей Петрович, удивившись, и, положив револьвер снова на стол, сел в кресло.

Болезнь

В начале 1880-ых годов Гаршин пережил тяжёлый душевный кризис и с особенной чуткостью воспринимал реальность. Измученный тяжёлыми думами писатель искал образ, олицетворяющий мировое зло, чтобы выявить его и уничтожить, пусть даже личной жертвой. Итогом этой внутренней борьбы стал гениальный рассказ 1883 года «Красный цветок», в котором каждая буква была пронизана собственным переживанием.

Гаршин и сам, подобно герою его рассказа, вложил всё зло мира в небольшой томик рассказов. Он пытался забрать из жизни ненависть и злобу, и заключить их в некий материальный предмет – чтобы было легче уничтожить. Гаршин пропускал сквозь себя всю несправедливость, творящуюся в жизни, и пытался если не преобразить её, то хотя бы высветить

Обратить внимание современников на творящееся беззаконие. Современников спящих и равнодушных, не видящих и не слышащих зла

Но это было предельно тяжело. В какой-то момент постоянные раздумья Гаршина о причинах и следствиях мирового страдания до конца расшатали его нервную систему. А плохая наследственность и слабое здоровье не оставили Всеволоду Михайловичу шансов на благополучный исход.

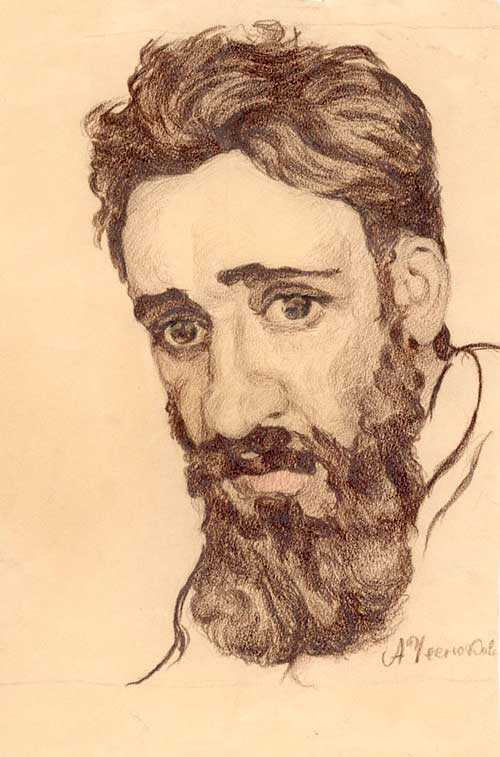

А. Чесноков «Портрет Гаршина»

А. Чесноков «Портрет Гаршина»

Тяжёлый психический недуг постепенно накрывал доброго и ранимого человека. В последние годы жизни у Гаршина радости становилось меньше, переживания усилились, а срывы участились. Жизнь превращалась в нескончаемую муку. За обострением следовал стыд, затем новое обострение. И так по кругу. Припадки, просветление, больница, беспамятство, снова просветление, снова больница…

Радость сплеталась с мукой. Стыд сливался с благодарностью к любящим людям. Гаршин разрывался между светом любви и тьмой болезни. Именно тогда он написал знаменитую «Свечу»:

В марте 1888 года произошло очередное ухудшение. Лечащий врач настоятельно рекомендовал сменить обстановку и отправиться отдыхать на юг. Ехать решили в Кисловодск – художник Ярошенко любезно предоставил Гаршиным свою дачу. Но, буквально за день до отъезда, случилась катастрофа.

Официальная версия гласит: 19 марта 1888 года, после тяжелой и бессонной ночи, Всеволод Михайлович вышел из своей квартиры на третьем этаже и, в попытке самоубийства, бросился в лестничный пролёт.

Через некоторое время ещё живого Гаршина принесли домой. Он был в сознании и сказал, что сломал ногу. Он чувствовал себя неловко и просил прощения у окружающих за доставленные хлопоты. Позже Всеволода Михайловича перевезли в больницу, где он впал в кому. А 24 марта 1888 года, так и не приходя в сознание, писатель умер. Ему было всего 33 года. Похоронен Всеволод Гаршин в Петербурге, на «Литераторских мостках» Волковского кладбища.

Всеволод Гаршин. Ночь

I

Карманные часы, лежавшие на письменном столе, торопливо и однообразно пели две нотки. Разницу между этими нотами трудно уловить даже тонким ухом, а их хозяину, бледному господину, сидевшему перед этим столом, постукиванье часов казалось целою песнею.

– Эта песня безотрадна и уныла, – говорил сам с собой бледный человек, – само время напевает ее и, как будто бы в назидание мне, напевает так удивительно однообразно. Три, четыре, десять лет тому назад часы стучали точно так же, как и теперь, и через десять лет будут стучать точно так же… совершенно так же!

И бледный человек бросил на них мутный взгляд и сейчас же отвел глаза туда, куда, ничего не видя, смотрел раньше.

– Под такт их хода прошла вся жизнь с своим кажущимся разнообразием: с горем и радостью, с отчаяньем и восторгом, с ненавистью и любовью. И только теперь, в эту ночь, когда все спит в огромном городе и в огромном доме и когда нет никаких звуков, кроме биения сердца да постукивания часов, только теперь вижу я, что все эти огорчения, радости, восторги и все случившееся в жизни – все это бестелесные призраки. Одни – за которыми я гонялся, не зная зачем; другие – от которых бегал, не зная почему. Я не знал тогда, что в жизни есть только одно действительно существующее – время. Время, идущее беспощадно ровно, не останавливаясь там, где хотел бы остановиться подольше несчастный, живущий минутою человек, и не прибавляющее шага ни на йоту даже тогда, когда действительность так тяжела, что хотелось бы сделать ее прошедшим сном; время, знающее только одну песню, ту, которую я слышу теперь так мучительно отчетливо.

Он думал это, а часы все стучали и стучали, назойливо повторяя вечную песенку времени. Многое напоминала ему эта песня.

– Право, странно. Я знаю, бывает, что какой-нибудь особенный запах, или предмет необыкновенной формы, или резкий мотив вызывают в памяти целую картину из давно пережитого. Я помню: умирал при мне человек; шарманщик-итальянец остановился перед раскрытым окном, и в ту самую минуту, когда больной уже сказал свои последние бессвязные слова и, закинув голову, хрипел в агонии, раздался пошлый мотив из «Марты»:

У девиц

Есть для птиц

Стрелы каленые…

И с тех пор всякий раз, когда мне случается услышать этот мотив, – а я до сих пор слышу его иногда: пошлости долго не умирают, – перед моими глазами тотчас же является измятая подушка и на ней бледное лицо. Когда же я вижу похороны, маленькая шарманка тотчас начинает наигрывать мне на ухо:

У девиц есть для птиц…

Фу, гадость какая!.. Да, о чем, бишь, я начал думать? Вот, вот: отчего часы, к звуку которых, кажется, давно бы пора было привыкнуть, напоминают мне так много? Всю жизнь. «Помни, помни, помни…» Помню! Даже слишком хорошо помню, даже то, что лучше бы не вспоминать. От этих воспоминаний искажается лицо, кулак сжимается и бешено бьет по столу… Вот теперь удар заглушил песню часов, и одно мгновенье я не слышу ее, но только одно мгновенье, после которого снова раздается дерзко, назойливо и упрямо: «Помни, помни, помни…»

– О да, я помню. Мне не нужно напоминать. Вся жизнь – вот она, как на ладони. Есть чем полюбоваться!

Он крикнул это вслух надорванным голосом; ему сжимало горло. Он думал, что видел всю свою жизнь; он вспомнил ряд безобразных и мрачных картин, действующим лицом которых был сам; вспомнил всю грязь своей жизни, перевернул всю грязь своей души, не нашел в ней ни одной чистой и светлой частицы и был уверен, что, кроме грязи, в его душе ничего не осталось.

Творчество

Гаршин утвердил в русской литературе новеллу – особую форму повествования, отличающуюся отсутствием личной авторской позиции к происходящим событиям. Писатель в новелле ведёт себя как свидетель неких событий и бесхитростно рассказывает их. Поэтому часто используется приём дневника, воспоминания, диалога, исповеди или письма.

Гаршин имел дар тонкого и кропотливого наблюдения. Он подмечал каждую мелочь, каждое лёгкое душевное движение. Не зря он любил то, что требует особой точности взгляда – живопись и естественные науки.

Чехов, большой поклонник и творческий продолжатель Гаршина, тоже блистательно использовал новеллу как уникальную форму честного и доверительного рассказа. А своему учителю, Гаршину, Антон Павлович посвятил рассказ с говорящим названием «Припадок».

В конце жизни Гаршин вынашивал план большого романа. Он хотел отходить от внутренних проблем человека к проблемам глобальным. Но грандиозные творческие планы не осуществились – жестокая реальность внесла свои коррективы.

Писатель-передвижник

Ещё во время учёбы в Горном институте Гаршин сблизился с кружком молодых художников и стал завсегдатаем их собраний. На встречах, кроме прочего, обсуждались его рассказы, их критиковали и хвалили, ими восхищались и тем мотивировали автора на дальнейшее творчество. Отношения между членами кружка были предельно тёплыми, а суждения искренними.

Возникшее во второй трети XIX века Товарищество передвижных выставок не исчерпывалось просто живописью, а имело принципиальную зависимость от литературы. Некоторые, например Бенуа, считали такое положение ущербным, порочащим чистую и свободную живопись. Другие же, во главе со Стасовым, напротив видели в такой зависимости колоссальный прорыв – одухотворение красок с помощью слова.

Перов, Репин, Саврасов и Васнецов вкушали тот же воздух творчества, что Некрасов, Достоевский, Успенский и Писарев. Сюжеты из рассказов и романов перетекали на полотна и наоборот, яркое живописное высказывание проявлялось на страницах мастеров пера. Художники и литераторы заражали друг друга образами и гражданской позицией.

Гаршин был близок передвижникам по творческому почерку, впечатлительному и склонному к глубоким раздумьям. На его рассказы, несомненно, повлияли работы Верещагина, Ярошенко и Репина. Но и влияние Гаршина на вышеперечисленных было бесспорным.

Гаршин отрицал «искусство ради искусства» и считал, что художник или писатель имеет право на существование только как учитель, ищущий и стремящийся к правде и истине, исповедующий идеалы красоты и пробуждающий эти чувства в зрителях.

Художники-передвижники видели в Гаршине передвижника-писателя, полностью совпадающего с ними по духу и устремлениям. Всеволод Михайлович формулировал главную идею передвижных выставок – идею бесконечного служения искусству и народу.

Для передвижников он был идеальным зрителем и критиком. Но критиком не художественным, а идейным. Он говорил, что «техника» его совсем не интересует и отстранялся от разговоров о «колорах» и перспективах. Гаршин оценивал только воздействие работы на сознание и был предельно далёк от любого формализма. Ему претило искусство, не ставящее общественных задач. Да и зритель в конце 70-х годов XIX века думал также и ждал от живописи не формы, а инструмента для усиления общественного блага. Как это было в стихах Николая Некрасова, в прозе Фёдора Достоевского и Глеба Успенского.

Свои размышления о предназначении искусства Гаршин представил в знаменитом рассказе 1879 года «Художники».

Гаршин и Репин

Личное знакомство с Репиным состоялось в 1882 году. Переехав в Санкт-Петербург, Илья Ефимович познакомился с группой молодых писателей, среди которых были Мережковский, Фофанов, Бибиков, Минский и другие. В будущем, некоторые из них встанут у истоков грандиозного явления русской культуры – Серебряного века. Этой группе принадлежал и Гаршин.

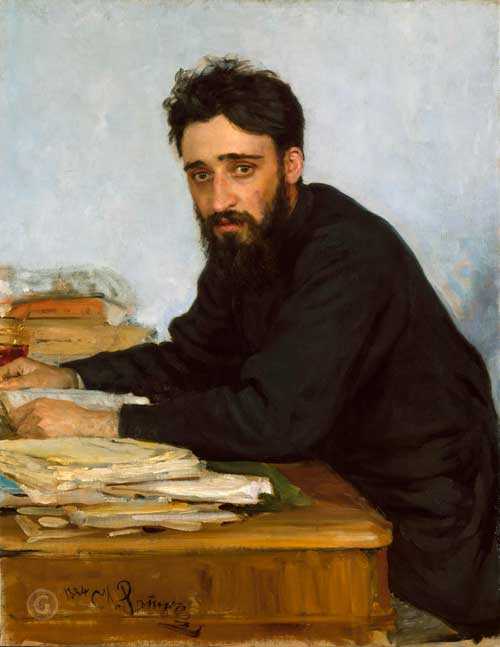

В Гаршине Репина привлекло нечто невиданное в других – редчайшая скромность, трогательность и яркая фотогеничность

Художник сразу обратил внимание на глаза Всеволода Михайловича – светло-карие, с длинными ресницами. Он был потрясён их стыдливостью и на всю жизнь запомнил гаршинский взгляд

Лишь однажды, в 1905 году, он встретил похожие глаза. Глаза другого гения русской литературы, Леонида Николаевича Андреева. Репин писал в воспоминаниях, что они были удивительно похожи, Гаршин и Андреев, и взглядом, и чрезвычайной красотой, и деликатнейшим характером. Только внешне Андреев был несколько выше ростом и крупнее.

Гаршину Репин тоже очень понравился. Привлекал, конечно, талант, но Гаршин оценил и личные качества Ильи Ефимовича – простоту и мягкость в общении, при этом сильный характер и острый ум. Репин написал самый известный портрет Гаршина. По нему, собственно, мы и можем почувствовать глубочайшую грусть Всеволода Михайловича. Образ томящегося от несовершенства мира человека так западает в душу, что кажутся нелепыми наши насущные трудности и проблемы. Взгляд Гаршина, одновременно вопрошающий и истошный, трогательный и смиренный, обязательно находит свой отклик в душе неравнодушного человека.

Илья Репин «Портрет Гаршина» 1884

Илья Репин «Портрет Гаршина» 1884

В картинах Репина «Не ждали» и «Иоанн Грозный и его сын Иван» лицо Гаршина стало прообразом вернувшегося народовольца и сына Иоанна Грозного. Гаршин с удовольствием согласился позировать другу. Он высоко ценил именно эти две картины и считал, что они не имеют аналогов в русской живописи по силе воздействия на зрителя.

Илья Репин «Не ждали» 1888

Илья Репин «Не ждали» 1888

Илья Репин «Иоанн Грозный и его сын Иван» 1885

Илья Репин «Иоанн Грозный и его сын Иван» 1885

IV

— Колокол! — повторил он. — Зачем колокол?

— Благовестят, что ли? На молитву… Церковь… духота… Восковые свечи. Старенький поп, отец Михаил, служит жалобным, надтреснутым голоском; дьячок басит. Хочется спать. В окна едва брезжится рассвет. Отец, стоящий рядом со мной, склоня голову, делает торопливые маленькие кресты; в толпе мужиков и баб сзади нас поминутные земные поклоны… Как давно это было!.. Так давно, что не верится, что это была действительность, что сам когда-то видел, а не прочитал где-нибудь или не слышал от кого-нибудь. Нет, нет, было это все, и тогда было лучше. Да и не только лучше, а хорошо было. Если бы теперь так, не нужно бы ездить за револьвером.

— Кончай! — шепнула ему мысль. Он посмотрел на револьвер и протянул к нему руку, но тотчас же отвел ее назад.

— Струсил? — шепнула ему мысль.

— Нет, не струсил; тут не то. Страшного уж ничего нет. Но колокол зачем он?

Он взглянул на часы.

— Это к заутрене, должно быть. Пойдут люди в церковь; многим из них станет легче. Так говорят по крайней мере. Впрочем, помню, и мне легче становилось. Мальчиком был тогда. Потом это прошло, погибло. И легче мне не становилось уж ни от чего. Это правда.

— Правда! Нашлась правда в такую минуту!

А минута казалась неизбежной. Он медленно повернул голову и опять посмотрел на револьвер. Револьвер был большой, казенного образца, системы Смита и Вессона, когда-то вороненый, но теперь побелевший от долгих скитаний в кобуре доктора. Он лежал на столе ручкою к Алексею Петровичу, которому были видны потертое дерево ручки с кольцом для шнурка, кусок барабана с взведенным курком да кончик ствола, глядевший в стену.

— Вон там смерть. Нужно взять, повернуть кругом…

На улице было тихо: никто не ехал и не шел мимо. И из этой тишины издалека раздался другой удар колокола; волны звука ворвались в открытое окно и дошли до Алексея Петровича

Они говорили чужим ему языком, но говорили что-то большое, важное и торжественное. Удар раздавался за ударом, и когда колокол прозвучал последний раз и звук, дрожа, разошелся в пространстве, Алексей Петрович точно потерял что-то

Колокол сделал свое дело: он напомнил запутавшемуся человеку, что есть еще что-то, кроме своего собственного узкого мирка, который его измучил и довел до самоубийства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминания, отрывочные, бессвязные и все как будто совершенно новые для него. В эту ночь он многое уже передумал и многое вспомнил и воображал, что вспомнил всю свою жизнь, что ясно видел самого себя. Теперь он почувствовал, что в нем есть и другая сторона, та самая, о которой говорил ему робкий голос его души.

Неофициальная версия смерти Гаршина

Но, существует и другая версия, исключающая самоубийство. Её озвучил Валерий Пайков, доктор медицинских наук, богослов, писатель и поэт.

По версии Пайкова, в злополучном подъезде дома 5 по Поварскому переулку, в пролёт лестницы была встроена печь, верхняя часть которой достигала второго этажа. При падении с третьего этажа на поверхность печи сильно разбиться было невозможно. Поэтому совершать попытку самоубийства при такой высоте просто глупо. Почему он всё-таки упал – это, конечно, остаётся загадкой. Но причин для этого может много и без намерения лишить себя жизни.

При падении нога Гаршина попала между печью и лестницей, что привело к перелому. Также Пайков считает, что Гаршин получил серьёзную травму головы, а беспокойная езда в больницу по мостовой из брусчатки привела к росту гематомы. Что и стало причиной смерти молодого человека.

Впрочем, несмотря на привлекательность этой версии, все современники Гаршина были уверены в его самоубийстве. Они все предчувствовали, что это случится рано или поздно.

Становление писателя

После окончания гимназии, в 1874 году, Всеволод поступил в Горный институт. Там он увлёкся искусством и начал писать культурологические очерки. Желанная и любимая литература гармонично вошла в его жизнь и утвердилась в ней.

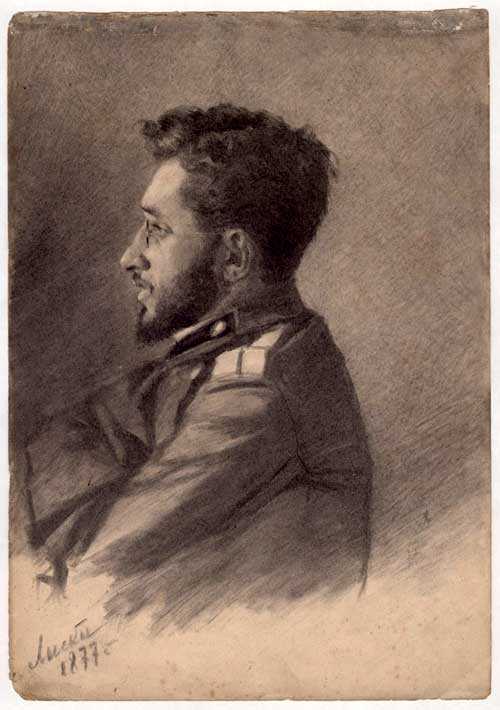

Окончить институт Гаршин не успел. В 1877 году началась война с Турцией, и несостоявшийся горный инженер отправился на фронт добровольцем. Участвовал в боях, получил ранение и вкусил испытаний, столь необходимых человеку творческому, рефлексирующему.

На фронте Гаршина тоже любили. Все – и подчинённые и начальники. Простые мужики быстро распознали в нём доброго и мужественного офицера. Его всячески оберегали и заслуженно считали героем. Хотя сам Гаршин никогда об этом не упоминал, ходили разговоры о его военных подвигах.

На фронте Гаршин написал первый свой рассказ «Четыре дня» и уже в нём явно обозначились взгляды и жизненная позиция Всеволода Михайловича – стойкое неприятие зла в любой форме. Осуждение насилия и несправедливости пройдёт лейтмотивом через всё его творчество. Рождение самого доброго русского писателя случилось именно тогда, на русско-турецкой войне, в гуще человеческого страдания.

Популярность Гаршина возникла моментально. Он привлёк к себе читателей не только мощным дарованием, но и своей судьбой – судьбой писателя-воина, судьбой героя. Сам, вкусив трудностей военных будней и находясь под сильным влиянием картин Василия Верещагина, Всеволод Михайлович описывал войну спокойно, тихим печальным шёпотом. Краски не сгущал и не взвинчивал воображение. Хотя он прекрасно видел, как это делается в прессе. Например, в рассказе «Трус» Гаршин тонко изобразил человека с пылким воображением и ранимой душой, мечтающего отдать жизнь за народ и, одновременно, не понимающего царящего в обществе ура-патриотизма.

Ужасы войны в его рассказах не кошмарны, не гипертрофированы и не выпячены. Они обыденны и этим страшны. Герои Гаршина попадают в жуткие с точки зрения обывателя ситуации, приспосабливаются к ним и привыкают. На физическом уровне они принимают новую реальность и страдают только душевно, пытаясь осмыслить страшную беду, случившуюся одновременно со всеми людьми.

«Художники» Гаршина

«Художники» – один из ключевых рассказов Всеволода Михайловича, квинтэссенция его взглядов и мучительных раздумий. Опубликованный в «Отечественных записках», он имел оглушительный успех. Рассказ не только раскрывает позицию Гаршина, но и является отзвуком дебатов, борений и дум величайших представителей отечественного искусства того времени. Рассказ ведётся от лица двух художников, Рябинина и Дедова, товарищей по академии художеств.

Дедов, человек с достатком, полностью посвятил себя живописи. Он трудолюбив, пишет в основном пейзажи, много работает над техникой – его занимает игра света и способы её воплощения. Дедова совершенно не заботит, что будет с его картиной дальше. Ему важен процесс и эстетическое впечатление. Рябинин же, напротив, постоянно занят вопросом о смысловой нагрузке картины и считает работу художника социально значимой.

«Добрый и невинный как сам пейзаж» Дедов показал Рябинину «глухаря», рабочего заклёпщика котлов, человека тяжелейшего и низкооплачиваемого труда. Потрясённый Рябинин, ратующий за социальное покаяние, решается писать этого несчастного глухаря. Дедову непонятно желание Рябинина. Он не приемлет натурализма в живописи и не любит «мужицкой темы» в искусстве. Рассказы Успенского и Решетникова о тяжёлой жизни простого народа вызывают в нём лишь отвращение.

«Бурлаков» Репина и «Кочегара» Ярошенко Дедов считает чистым уродством. Он верит, что в живописи должна преобладать гармония, изящество, радость и красота. Рябинин же видит в этом направлении социальное оправдание искусства.

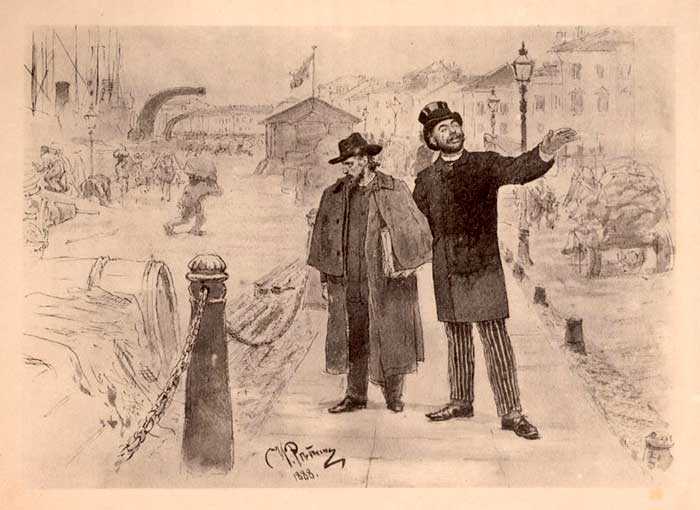

Сам Репин, конечно, в споре художников поддержал бы Рябинина, но, делая иллюстрацию к рассказу, он изобразил себя в роли Дедова, а Рябинину придал черты Гаршина.

В. М. Гаршин «Художники». Иллюстрация И. Репина

В. М. Гаршин «Художники». Иллюстрация И. Репина

V

— Помнишь ли ты себя маленьким ребенком, когда ты жил с отцом в глухой, забытой деревушке? Он был несчастный человек, твой отец, и любил тебя больше всего на свете. Помнишь, как вы сидели вдвоем в долгие зимние вечера, он за счетами, ты — за книжкой? Сальная свеча горела красным пламенем, понемногу тускнея, пока ты, вооружась щипцами, не снимал с нее нагара

Это было твоею обязанностью, и ты так важно исполнял ее, что отец всякий раз поднимал глаза с большой «хозяйственной» книги и с своей обычной печальной и ласковой улыбкой посматривал на тебя. Ваши глаза встречались

— Я, папа, вон уж сколько прочитал, — говорил ты и показывал прочитанные страницы, зажав их пальцами.

— Читай, читай, дружок! — одобрял отец и снова погружался в счеты.

Он позволял тебе читать все, потому что думал, что только доброе осядет в душе его милого мальчика. И ты читал и читал, ничего не понимая в рассуждениях и ярко, хотя по-своему, по-детски, воспринимая образы.

Да, тогда все казалось тем, как оно казалось. Красное так и было красное, а не отражающее красные лучи. Тогда не было для впечатлений готовых форм — идей, в которые человек выливает все ощущаемое, не заботясь о том, годна ли форма, не дала ли она трещины. И если любил кого-нибудь, то знал, что любишь; в этом не было сомнений.

Красивое насмешливое лицо взглянуло ему в глаза и исчезло.

— А эта? Тоже любил ее? Нечего сказать, поиграли в чувство довольно. А ведь искренно, казалось, говорил и думал тогда… Мученья сколько было! И когда счастье пришло, оно оказалось вовсе не счастьем, и если бы я тогда в самом деле мог приказать времени: «подожди, постой, здесь хорошо», то я еще подумал бы — приказывать или нет. А потом, и очень скоро, понадобилось уже гнать время вперед… Да не думать же теперь об этом! Нужно думать о том, что было, а не о том, что казалось.

А было очень немного: только одно детство. И от него-то в памяти остались одни бессвязные клочки, которые Алексей Петрович стал с жадностью собирать.

Помнится ему маленький домик, спальня, в которой он спал против отца. Помнится красный ковер, висевший над отцовской постелью; каждый вечер, засыпая, он смотрел на этот ковер и находил в его причудливых узорах все новые фигуры: цветы, зверей, птиц, человеческие лица. Помнится утро с запахом соломы, которою топили дом. Николай, малый, уже натащил полную переднюю соломы и целыми охапками сует ее в устье печи. Она горит весело и ясно и дымит с приятным, немного резким запахом. Алеша готов был просидеть перед печью целый час, но отец звал его пить чай, после которого начинался урок. Помнится, как он не понимал, десятичных дробей, как отец кипятился и всеми силами старался растолковать ему их.

«Кажется, он и сам знал их тогда не совсем твердо», — подумал Алексей Петрович.

Потом — священная история. Ее Алеша любил больше. Удивительные, огромные и фантастические образы. Каин, потом история Иосифа, цари, войны. Как вороны носили хлеб пророку Илии. И картинка была при этом: сидит Илия на камне с большою книгою, а две птицы летят к нему, держа в носах что-то круглое.

— Пана, смотри: Илье вороны хлеб носили, а наш Ворка сам у нас все тащит.

Ручкой ворон с выкрашенными в красную краску носом и лапами — это Николай выдумал — бочком прыгает по спинке дивана и, вытягивая шею, старается стащить со стены блестящую бронзовую рамочку. В этой рамочке миниатюрный акварельный портрет молодого мужчины с приглаженными височками, одетого в темно-зеленый мундир с эполетами, высочайшим красным воротником и крестиком в петлице. Это сам папа двадцать пять лет тому назад.

Ворон и портрет мелькнули и исчезли.

— Потом что ж такое? Потом звезды, вертеп, ясли. Помню, что эти ясли были для меня совершенно новым словом, хотя я знал и раньше ясли в конюшне и на скотном дворе. Эти ясли казались какими-то особенными.

Новый завет учили не так, как ветхий, не по толстенькой книжке с картинками. Отец сам рассказывал Алеше о Иисусе Христе и часто прочитывал целые страницы из Евангелия.

— И кто ударит тебя в правую щеку, обрати ему и другую. Понимаешь, Алеша?

И отец начинал долгое объяснение, которого Алеша не слушал. Он вдруг перебивал своего учителя:

— Папа, помнишь, дядя Дмитрий Иваныч приезжал? Вот тогда точно так было: он ударил своего Фому в лицо, а Фома стоит; и дядя Дмитрий Иваныч его с другой стороны ударил; Фома все стоит. Мне его жалко стало, и я заплакал.

— Да, тогда я заплакал, — проговорил Алексей Петрович, встав с кресла и начиная ходить взад и вперед по комнате: — я тогда заплакал.

Ему стало ужасно жалко этих слез шестилетнего мальчика, жалко того времени, когда он мог плакать оттого, что в его присутствии ударили беззащитного человека.

Детство

Происходил Гаршин из древнего дворянского рода. Родоначальником был мурза Гарша, перешедший из Золотой Орды на службу государю Ивану III и получивший во владение земли в Воронежской губернии.

Дед Гаршина по отцу слыл человеком жестоким и властным – тиранил соседей, сурово наказывал крепостных и даже применял на практике право primae noctis. Дед же по материнской линии являл собой полную противоположность. Он обладал добрым нравом, был вежлив, деликатен и справедлив, а к крестьянам относился настолько по-человечески, что остальные помещики называли его сумасшедшим вольнодумцем. Именно от него передалась Всеволоду Михайловичу главная черта характера – предельная кротость.

Отец Гаршина, Михаил Егорович, несмотря на крутого родителя, был человеком спокойным. Находясь на офицерской службе, он проявлял к подчинённым уважение и никогда не пользовался своим положением. Мама, Екатерина Степановна, прекрасно образованная женщина, свободно владеющая немецким и французским языками, оказала благотворное влияние на сына, привив ему с детства любовь к познанию и творчеству.

Родился Всеволод Михайлович Гаршин 14 февраля (по новому стилю) 1855 года в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии (ныне Днепропетровская область, Украина). Он был третьим сыном в многодетной семье. В 1855 году отец получил наследство, вышел в отставку и приобрел дом в Старобельске.

В пятилетнем возрасте маленького Всеволода часто возили в Харьков и Одессу. Поездки происходили в любое время года и отпечатались в памяти Гаршина как невероятные и сложные путешествия. Позже он писал: «Преобладающее на моей физиономии печальное выражение, вероятно, получило своё начало в ту эпоху».

В 1860 году в семье произошла драма. Мать полюбила воспитателя старших детей, известного революционера Завадского и сбежала к нему от мужа. Юный Всеволод крайне тяжело переживал разрыв родителей, и когда мать со старшими сыновьями уехала жить в Петербург, остался с отцом в деревне.

Так они прожили три года, и за это время Гаршин перечитал «такую массу книг, что не читал никогда больше». Особое впечатление произвёл на него роман «Хижина дяди Тома». Уже тогда, в столь юном возрасте, вопросы бесправия и социального гнёта беспокоили Всеволода Михайловича. Его впечатлительная душа насыщалась человеческой болью с самого детства. Позже Гаршин говорил, что такое раннее чтение взрослой литературы оказало на него скорее негативное влияние.

В 1863 году Всеволода, по настоянию матери, привезли в Петербург, а на следующий год отдали в 7-ю гимназию. Семья обосновалась на Васильевском острове. Город и особенно Нева приводила Гаршина в полный восторг, что отразилось в его первых совсем слабых и трогательных стихах.

Учился Всеволод неважно, потому что много времени тратил на постороннее чтение. Ему была интересна только литература

Хорошие отметки получал лишь за сочинения и по естественным наукам. Математику же искренне ненавидел. В конце обучения тяжело заболел, и, как он сам пишет в воспоминаниях, едва спасся после долгого лечения. Тогда же, в 1873 году, застрелился его старший брат Виктор. Чёрная тень психического нездоровья вплотную приблизилась к семье Гаршиных.

Другой старший брат, Георгий Михайлович, тоже застрелился, но уже значительно позже, в 1897 году. Это был известный в России следователь, он работал Старобельске и Харькове. Похоронен Георгий Михайлович в Старой Руссе, но как он там оказался – неизвестно. Неизвестно также, что привело его к самоубийству, но явно прослеживается какой-то злой рок, нависший над семьёй.